周绪红

周绪红:

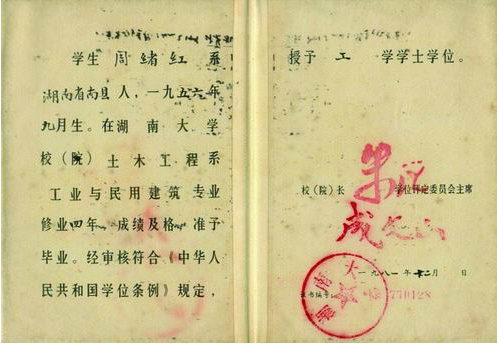

1977年12月参加高考,1978年3月进入湖南大学土木工程系学习。曾任湖南大学副校长、长安大学校长、兰州大学校长、重庆大学校长。著名结构工程专家,英国皇家特许结构工程师。在钢结构及新型结构体系理论研究、工程应用与产业化领域取得了一系列创新成果,是我国钢结构学科的领军人物。曾3次获得国家科技进步奖、13次获省部级科技进步奖,获国家发明专利60余项。2016年当选英国皇家结构工程师学会Fellow;2011年12月,当选为中国工程院院士。

回忆起40年前,国家决定“恢复高考”,改变过去从工农兵中推荐上大学的做法,不拘一格选人才,是党中央在“拨乱反正”大背景下加快选拔、培养优秀人才的有效举措,对我国持续改革开放、实施科教兴国战略产生了深远的影响。对我个人来讲,恢复高考为我提供了一次公平竞争的机会,打开了一扇求知的门,改变了自己人生的轨迹,铺就了一条通往实现梦想的道路。

在逆境与实践中的学习

我的家在益阳市南县的国营北洲子农场,这里地处湘北洞庭湖中心区,是名副其实的鱼米之乡。父亲是解放前就参加革命的农场干部,母亲在农场被服厂当工人。相比当时偏远地区的贫困农村,国营农场的生活条件要好一些。在那个特殊的历史时期,因父亲挨批斗,母亲出身“地主家庭”,家庭受到牵连,我们姐弟三人的读书也受到影响。我5岁就进了小学,到初中时,学校都要“复课闹革命”,我因家庭问题遭遇停学,因此我在初中阶段就没有读什么书,辍学在家,一边玩耍,一边看一些自己愿意看的书,培养了一些个人爱好和兴趣。后来教过我的老师认为我年龄小,学习不错,就找到我父母,动员我继续读书。就这样我参加了初中毕业考试,进入高中继续跟班学习。

当时最吸引我的就是一本已经破旧的《十万个为什么?》,从中得到启发,有一段时间爱上了与原子能有关的知识,对原子核的裂变与聚变问题产生了浓厚兴趣。现在回想起来还觉得有些天真,我竟然给当时的中国科学院原子能研究所写信,大胆地谈了自己对原子能利用的看法和疑问,居然很快收到了中国科学院专家认真的回信!至今还记得当时看到印有鲜红的“中国科学院原子能研究所”信笺时那激动与兴奋的心情,这更加激发了我汲取科学知识的兴趣。后来高考时为了增加录取的砝码,我把这封信也作为附加材料交上去了。

1973年元月,我在农场职工子弟学校高中毕业,那时还未满17岁。作为农场职工的子弟,被安排在农场生产资料库工作,开始做一些杂事,由于我从小爱好无线电,喜欢拆装电器、机械,上班后就从事农场电工和汽车修理等工作,到高考前夕,我已经是农场的一名二级工了,每月有30多元工资收入。有意思的是,几年后我得知“恢复高考”的消息,就是从自己买零件组装的半导体收音机里听到的。

听到恢复高考的消息,当时几乎难以置信,毕竟多年没有听说过“高考”这个词了。带着半信半疑的心情告诉家人,才知道父亲也知道了这个消息。但一向谨小慎微的母亲反复嘱咐我在外面不要乱说,生怕我们年轻讲错话惹出是非来。

带着使命感进考场

1977年11月我过了21岁,已经工作了近5年,听到国务院批转教育部的文件中提到,高校招生考试是为了在本世纪(即20世纪)末把我国建设成为社会主义现代化强国培养科学家、教育家……当时我就有一种理想和使命感,觉得考上大学多学知识,成为一名科学家,就可为国家作贡献!

我当时备考遇到最大的困难,就是初中没有读什么书,当时的高中学制也就两年多,深感自己基础知识不扎实,再加上高中毕业近五年几乎没摸过高中书本,时间短,又没有复习资料。但由于我高中成绩好,深得老师的鼓励,虽然离高考大约只有一个多月时间,但我很快就进入了复习状态。那时我的课本基本还保存着,我读中学时就经常向老师借参考书,有的我作了详细的读书笔记,并像编书一样整理成一章章一节节,还把自己的体会写成前言,有时我就干脆把参考书原书抄下来,于是我不分日夜地复习自己编写或手抄的这些资料。这些资料,我现在还保存着。

当时,湖南大学有一批子弟下乡在我们农场,为了使他们考出好成绩,湖南大学特别组织老师来辅导讲课。记得有上千人一起在礼堂里听课,可以说是挤得水泄不通。讲台上一块小黑板,在台下听课的人连老师都看不清,就别说看黑板上的字了。好在讲课有扩音器,礼堂的高音喇叭里还能听到老师在讲什么。我听过两次课后觉得效果不理想,就独自在家复习。考试前,我最担心钢笔出问题,因为我只有一支旧的黑色永久钢笔。头一天我把钢笔全部拆了,洗得干干净净,保持出墨水畅通,这如同战士上战场前的一次武器保养。

湖南全省统一考试时间是1977年12月中旬,分2天举行,那时的冬天都特别冷。考场就设在农场的职工子弟学校。考试那天,我很早起来,妈妈给我做了早餐,吃了就去考场了。下午回家后,妈妈还特意给我煮了两个鸡蛋,记得读中学时只有考试打了满分才给我煮蛋吃,心里难免有点纳闷。妈妈一边煮鸡蛋一边问我考试情况,也不知道母亲是想给我补身体还是希望我考高分,应该二者兼有之。母亲还突然不停地夸我从小就懂事,一直成绩好,应该能考上。可怜天下父母心,在人生的关键时刻,母亲用这种方式给了儿子鼓励,永生难忘。

记得语文的第一道题是把拼音写成文字——“我们的目的一定要达到”,当时就觉得简单,信心倍增。但后来我才知道,多数考生认为这道题很难,无法解答,据说湖南考生只有10%左右的人答对了。作文题目是“心中有话向党说”,印象最深刻的就是写了自己是被“四人帮”耽误的一代,本来应该长知识的心田却长满了野草,感谢党给了这次机会,向党表达感激之情的同时,倾诉了一种强烈的求知愿望。同时,也表达了既要勇敢地站出来接受党和祖国的挑选,也要一颗红心两种准备。现在回想起来,还真有一种使命感。

与湖南大学结缘

考试完不久,成绩还未出来,学校就通知要填高考志愿。

我当时只知道湖南大学的名气大得不得了,有不少湖南大学的子弟下乡到我们农场,湖南大学又派人来组织过高考复习,因此对湖南大学的老师肃然起敬,所以心目中认为湖南大学就是最好的大学。不知道除了湖南大学还有什么更好的大学,也搞不清什么是专业,更不知道怎样选择学校和填写志愿。我根据自己的爱好和特长,想报湖南大学自动化专业。

当时,湖南大学土木系教授陈在康的女儿陈滨下乡在农场,我们还一起参加了高考。她父亲来农场时告诉我,湖南大学土木系专业很好,实力很强,全国著名。来农场招生的老师是湖南大学机械系的毛老师,他也说土木系是湖南大学最好的系,说我考得比较好,应该填湖南大学土木系。于是我的高考志愿就选择了湖南大学土木系工业与民用建筑专业,其实当时并不真正清楚这个专业是干什么的。

大约是在1978年元月下旬,还没到春节,邮递员把录取通知书送到我家里,我母亲接的录取通知书。等我下班回家时,看见母亲高兴得合不拢嘴,她轻声告诉我录取通知书来了,还说“我就知道儿子能考上”。后来,我的同事、同学和老师陆续知道了这个喜讯,有老师说,如果我考不上,那我们农场就没有人考得上了。确实,我们班上也只有我一人考上了重点大学。

后来才知道,当年全国有570万人参加高考,报考年龄放宽至30岁,全国录取率是4.8%,这是多年中录取率最低的一次考试。湖南省有63万余人报考,其中应届高中毕业生31.2万余人,湖南录取率才3.8%,比全国平均录取率还低很多,可见当时考试题目虽然容易,录取却很难。

大约在3月初,我按时到校报到,离开家乡的那天,全家人都早早地起床了,一家人依依不舍地把我送上长途汽车。我当时是用扁担挑着两件行李,一件是一个篾(竹子)箱子,里面装着换洗衣服,一件是被子,为了平衡,被子里还包着书。从农场老家到长沙岳麓山下的学校,不到两百公里。长途汽车从早上6点多出发,下午6点多才到,汽车在途中要过两次轮渡。

到了长沙汽车西站,我就上了湖南大学迎接新生的大卡车,很快就到了坐落在岳麓山下的学校。看到那一片宏伟的校园建筑群,一群群热情洋溢的老师同学,我心中一阵激动:湖南大学,我终于见到你了!报到后,我就参加了系里的迎新工作。

难忘的大学生活

1978年,在新中国历史上是一个十分值得纪念的年份。

就是从这一年开始,揭开了我国以经济建设为中心、实施改革开放的大幕。党中央再次提出了实现“四个现代化”的目标,点燃了人们久违的学习科技知识,争相奋发向上的激情。

当时很流行叶剑英元帅的一首名为《攻关》的诗词:“攻城不怕坚,攻书莫畏难。科学有险阻,苦战能过关。”这句话一直鼓励我,成为我大学时代的座右铭。我把它写在几乎每一个本子、每一本书籍的扉页上,时时刻刻勉励自己勤奋学习,珍惜时光。我被湖南大学录取时,恰逢侄儿出生,父母为小孙子取名为“高峰”,承载着家人对我上学后要“努力攀登科学高峰”的希望。

入校时,湖南大学工民建专业共招了四个班,我被分在土木系工民建专业二班,还指派我担任团支部书记,宿舍是8个人一间,条件不怎么好,但大家觉得挺满意,同学们相处融洽,彼此像兄弟一样,大家轮流值日,打开水、搞卫生。上课或做实验不能按时吃饭,同学帮助打饭、打水也是常有的事。一个学期后,学校从土木系各专业里选拔一批优秀学生成立工民建五班,实际是适应当时学校发展需要而成立的师资班,我被选到了这个班并担任班长。到了这个班,感觉大家更加勤奋,看电影都怕浪费时间,晚上熄灯后就开始聊天、辩论,现在回想起来,这就是后来的研讨式学习,质疑精神和批判性思维也在夜谈中得以养成。

在湖南大学,我感觉老师都非常亲切和蔼,为了同学们的学习,老师们更是竭忠尽智,不遗余力。在湖南大学,让我们肃然起敬的老师真是太多了。陈新义老师、谢炳炎老师都是我们年轻人的指路者;专业课的老师成文山、李家宝、刘光栋、刘健雄、施楚贤、王兰生、杨弗康、罗汉泉、罗国强、沈蒲生等,都是顶尖的专家和业务骨干;给我们上物理学、化学和英语等公共课的一批老师也都为我们的学习付出了巨大的心血。我和同学们永远都不会忘记这些恩师的教诲。

由于大家觉得上大学机会来之不易,都很珍惜时光,学习非常刻苦,学校也为同学们创造了良好的学习环境,所以学习上基本没有什么困难。在学习上,同学们都互相攀比、互相激励、无形中也互相约束。我几乎很少看电影,周末也不怎么休息。晚上寝室熄灯后,还经常打手电在被子里学习看书,或到路灯下看书,老师布置的作业全做,老师没有布置的也做,还要找参考书、习题集做,一个理论力学题采用多种方法求解,个别题甚至做到了一题八解。作业本工工整整,每个图都用尺子画,做过的作业本摞起来一大叠。现在想起来,要是学生都是这样的话,老师无法有时间来批改这么多作业。我每天早起上岳麓山读英文和锻炼,连英文单词在哪一页出现我都记得住,毕业三十五年后同学聚会时还谈起这事。

当时同学们都有一种“世上无难事,只要肯登攀”的信念与决心,只想把被“四人帮”耽误的时间夺回来,有一种向科学进军、向四个现代化进军的理想。我们工民建五班的同学成绩都好,因为这个班就是经过一个学期的学习后再挑选出来的优秀学生。由于班上同学相处都很好,至今仍然像亲兄弟亲姊妹一样,几十年同学情深,是我人生最宝贵的财富,永远也难以忘怀!

(卢宇、汪斯为、路圆梦整理)

周绪红的学士学位证书

年轻时的周绪红

详见:6月29日《中国科学报》 第5版 文化

相关链接://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2018/6/336622.shtm